上肢・歩行のリハビリ

・利き手の動作獲得

・言語機能の改善

・失行症による動作障害の改善

機能別の施術を実施

・体を片足で支える機能

・足を前に振り出す機能

・体幹を真っ直ぐに保つ機能

・言語機能の側面からリハビリを実施

・右片麻痺特有の高次脳機能障害を見極める

プラシムの

原因別のリハビリ

プラシムの原因追求型アプローチでは、脳卒中による後遺症を原因から分析し3つの方法でアプローチしていきます。

どの原因がお悩みの症状と最も影響しているのかを追求し、各原因別のリハビリを提供し改善を目指します。

脳卒中が原因

脳卒中(脳梗塞・脳出血)は脳の神経を損傷してしまいます。

この時にどの神経をどれくらい傷付けたのかによって症状が決まります。

・脳の指令を脊髄に伝える神経:運動麻痺

・感覚を脳に伝える神経:感覚麻痺

これらはイメージしやすいですが、脳の中で連携して働いている部分で機能不全を起こすと高次脳機能障害が生じます。

これら脳卒中が原因の症状には脳卒中患者を対象とした研究で効果が認められている(論文で効果が報告されている)方法でアプローチします。

Plusimでは次のようなリハビリを行います。

認知神経リハビリテーション

認知神経リハビリテーションはイタリアで発祥した治療理論です。

プラシムの理学療法士はイタリアで直接研修を受けており病院ではなかなか受けられない本格的なリハビリを実践しています。

リハビリの例

生活期で動作を改善するには運動学習が必須です。

認知神経リハビリテーションでは考えることで脳へ直接アプローチし学習を促していきます。

詳細は動画にもございますのでご参考ください。

専用の道具を使用して、自分では気付けない身体や運動の癖に気付くことで「どうすればもっと楽に、上手く動けるか」「どうすれば出来るようになるのか」を学習していきます。

訓練に効果が実証されているイメージを用いるため、改善効果も期待できます。

さらに「患者自らが思考する」ことで改善をしていくため、脳卒中後の高次脳機能障害にも対応しやすく【言語・身体】という垣根を超えた全体的な施術が行えます。

専用の道具・教材を用いた

高次脳機能障害へのアプローチ

失語症以外にも、手や足の動きに影響する高次脳機能障害があることが研究からわかっています。

専用の検査や評価を行いできない原因を分析した上で、高次脳機能障害へのアプローチが必要な場合は専用の道具や教材を使用して行います。

感覚障害の改善が

右片麻痺では非常に重要

左脳が司る言語機能は感覚機能と深く関係しているため感覚障害の改善と言語機能の改善は切っても切り離せません。

プラシムでは感覚障害の改善実績が豊富な理学療法士が在籍しているため右片麻痺の改善に必須な感覚障害も対象としています。

2次的な要因

脳血管疾患の後遺症である麻痺や高次脳機能障害がある中で生活していると、脳や体には大きな負荷がかかります。また病前と比べて活動量が減ることで様々な問題が生じます。2次的に生じる症状として以下があります。

・持久力、体力の低下

・手足のむくみ

・筋量の低下

・注意機能の低下

・イメージ能力の低下

これら2次的な症状と疾患特異的であるご病気が原因の症状と複雑に絡まり合って動きにくさを引き起こします。プラシムでは2次的な要因により生じた症状には次の方法があります。

物理的な刺激を用いたコンディショニング

専用の道具に加え、市販の機器を使用して電気刺激や振動刺激を用いて行います。痛みや筋緊張異常、また運動麻痺まで幅広い症状に効果が期待できます。

市販の機器を使用することでご自宅で自分だけでも行えるため自主トレーニングとして継続的しやすい方法です。

脳と体の癖

様々な原因で生じる症状が見られる中で生活をしていると、自分なり(自己流)の動き方が染み付いていきます。プラシムでは【動きの癖】に分類して動作学習を目的にプログラムを組みリハビリを進めていきます。癖が見られやすい症状としては次のようなものがあります。

・上肢を動かす時の肩の力み

・立ち上がる時に健側に体重が片寄る

・歩く時の分回し様の振り出し

・感覚障害の負の学習

これらの症状は個別性が非常に高い部分になります。癖が影響している症状にはプラシムのプログラムでは次の方法があります。

バランス練習

獲得したい動作に必要なバランスを的確に選択してプログラムを作成し実施します。

・ 前庭系を中心とした平衡機能

・ 足の裏の感覚と足関節の運動

・ 視覚・体性感覚の感覚統合

・ 深部感覚などの固有感覚

バランス能力向上に必要な機能を1つずつ評価しアプローチします。

実動作練習

セラピストが介助しながら実際に動作を行うことで、動作に必要な筋力や感覚の獲得や動作方法の学習など幅広い効果が期待できます。自主トレーニングとの親和性も高いため、施術の効果を持続し生活に汎化する効果もあります。

特に屋外歩行や通勤練習など1時間では収まりきらない練習は自費リハビリでしかできません。また環境を設定し練習することでより高いリハビリ効果が期待できます。

Plusimの

リハビリプログラム

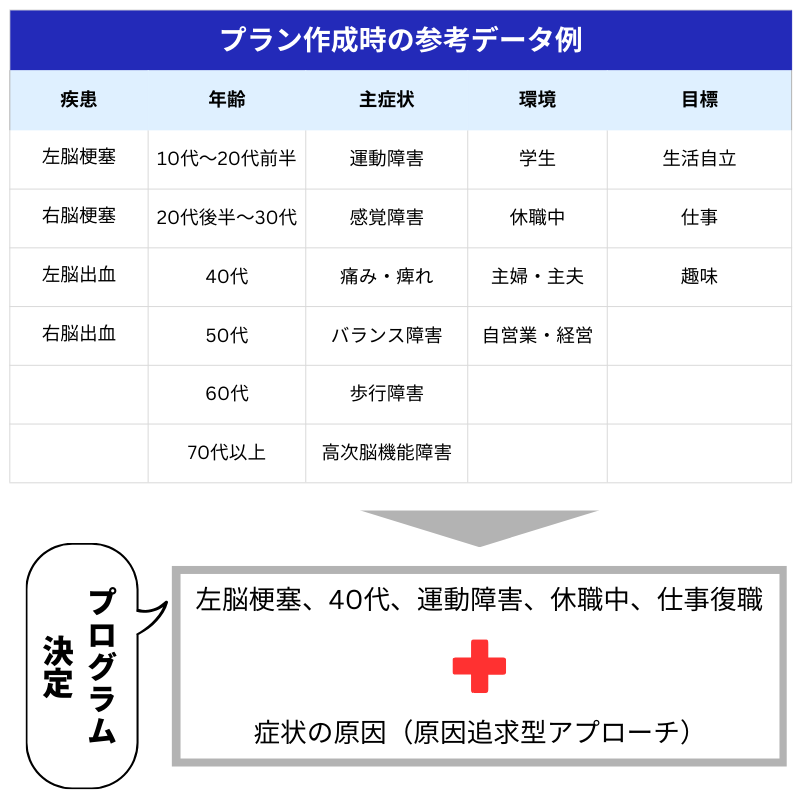

プラシムではあなたのお体の状態、症状、ご希望にあった施術を提供するために個別にカスタマイズしています。

30歳と60歳では身体と脳の状態は

大きく異なります

つまり30歳の人にはこのリハビリ、60代の人にはこのリハビリといったように年齢によって行うリハビリを変える必要があります。

これは年齢の他にも様々な要素があります。下の図はその一部を示したものです。

このように様々な要素から適切なプログラムを導き出してカスタマイズしていきます。

対処療法ではなく根本の改善を

原因追求型アプローチ

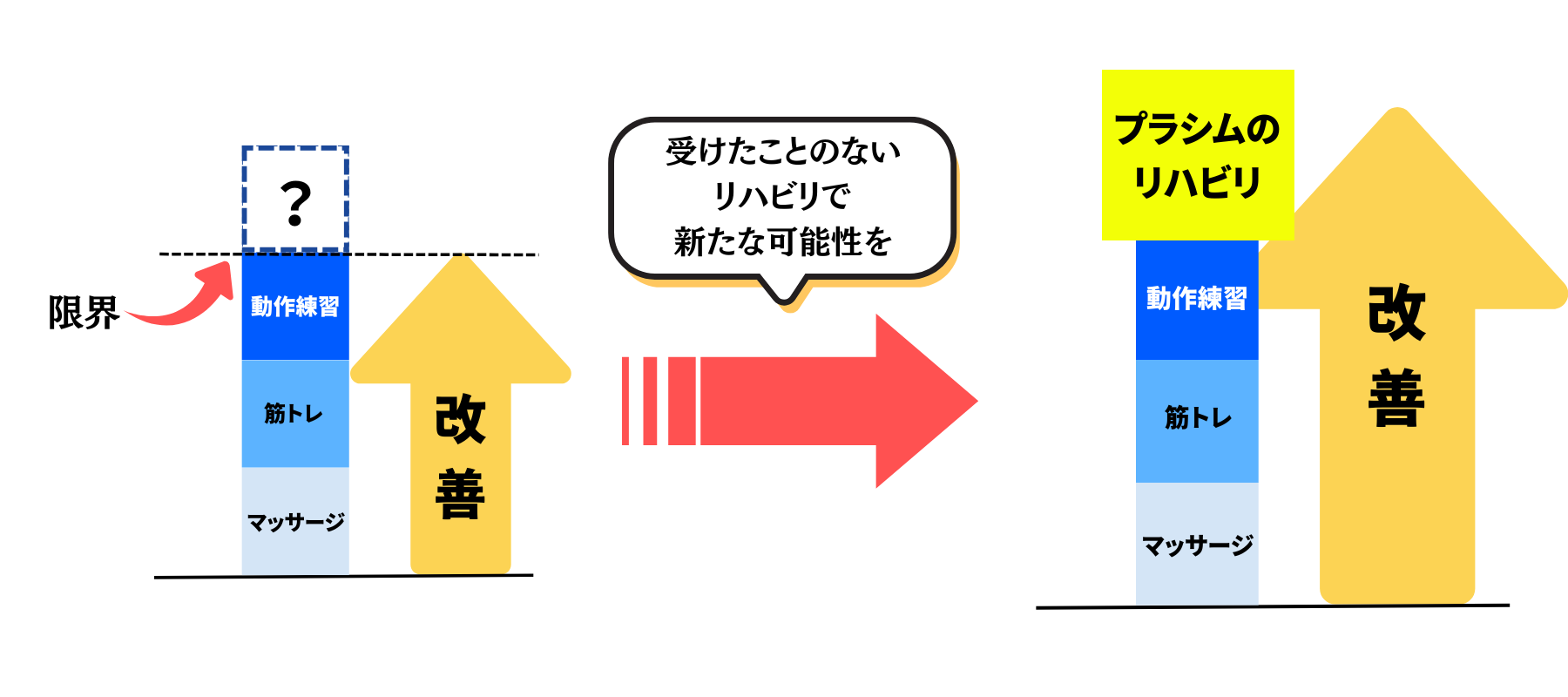

プラシムのリハビリは【原因追求型アプローチ】と言う方法です。

体と脳の状態を解剖学・生理学・神経学に基づいて分析し症状の原因を明確にすることで的確なリハビリを行えます。

病院や介護保険の現場で行われている筋力トレーニングやマッサージとは根本から異なります。

今まで行ったことのないリハビリの方が改善効果期待できることは様々な研究からも明らかになっています。

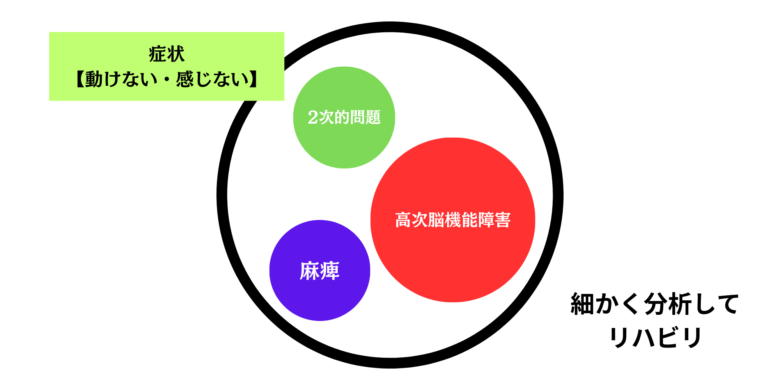

目に見える症状は氷山の一角

脳卒中後の「動かない・感じない」原因は麻痺だけだと思っていませんか?

実際は麻痺が原因ではない場合がたくさんあります。

この【誤解】によって「動かない(感じない)から自分は麻痺がある」と思われがちですが、神経学や脳科学から〈人が動く・感じるために必要な機能や能力〉をもとに【どうして動かないのか】の原因を突き止めリハビリを行います。

これが原因追求型アプローチの最大の特長です。

改善の可能性を高めるためにも原因を見極めてリハビリを行うことが重要です。

原因を見極めるためには、たくさんの専門的な情報が必要です。

・脳梗塞・脳出血の程度や損傷部位

・運動障害の種類

・感覚障害の種類

・高次脳機能障害

・痛み

・年齢、性別、住環境

これらを問診をはじめ専門的な検査・評価を実施して収集した上で分析し、リハビリを行うのがプラシムの原因追求型アプローチです。

例えば「動きにくい」の症状にも様々な原因があります

◯ 中枢神経損傷による麻痺

◯ 末梢神経損傷による麻痺

◯ 痛みによる運動単位動員異常

◯ 長期間の不動による筋線維の萎縮

◯ 高次脳機能障害による運動系の障害

加えて以下の要因でお1人ずつ効果的な方法が変わります

◯ 年齢、性別、職業、趣味

◯ 疾患の種類、重症度

◯ 病前の活動量、体力、身体能力

◯ 病院での治療やリハビリの過程

◯ 退院後の生活環境

プラシムではお体の改善はもちろん、環境の設定や自主トレの紹介など全体的なアプローチを実施していきます。