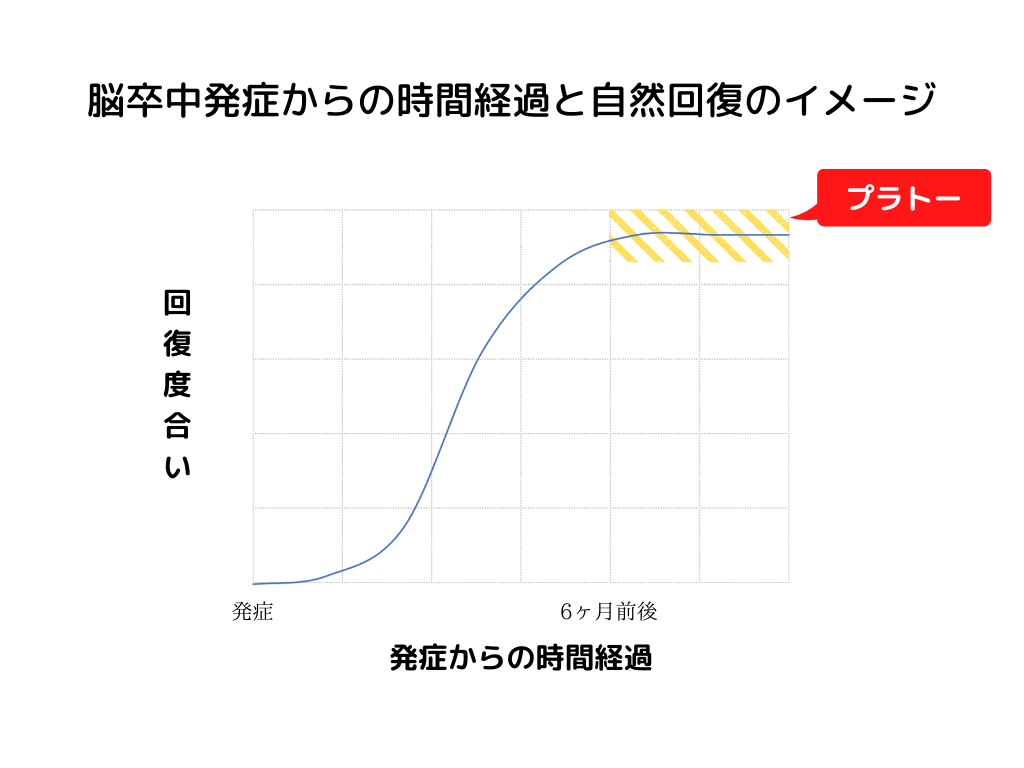

脳梗塞や脳出血によって脳の神経を損傷すると場所によって「体が動かない」「触れてる感じがわからない」などの後遺症がみられます。脳卒中による後遺症は発症からの時間経過と共に一定程度の改善がみられ【自然回復】と言います。

この自然回復によって大きな改善が見られますが、ある時期を超えると回復の度合いが徐々に緩やかになり最終的には自然回復は見られなくなります。

なぜ見られなくなってしまうのでしょうか?これは時間が経過したことで脳が安定するからと言われていて、リハビリテーション(以下、リハビリ)においては自然回復が見られている間のリハビリが重要とされています。本記事では脳梗塞・脳出血の発症からの時間経過と自然回復について、リハビリの視点から解説しています。

当事者の方やご家族、近親者の方にご参考になれば幸いです。

プラシムは【原因別】のリハビリ

東京・神奈川・千葉・茨城の訪問リハビリならPlusim

急性期 回復期 生活期(慢性期・維持期)

脳卒中を発症すると【超急性期・急性期】と呼ばれる病院に搬送されます。急性期病院では救命を目的に投薬や手術などの脳梗塞や脳出血への治療が行われます。急性期では早ければ当日からリハビリが開始され、重症度に応じてベッド上で起き上がる練習や車椅子へ乗り移る練習などが行われます。

急性期での治療が一段落すると退院の準備が始まります。後遺症の影響で自宅での日常生活への復帰が難しい場合は、回復期病院と呼ばれる【リハビリ専門の病院】へと転院します。転院する場合は急性期病院に入院してから1ヶ月〜2ヶ月で回復期病院へと転院になります。

回復期病院では1日最大「3時間」のリハビリが毎日行えます。理学療法士(PT)作業療法士(OT)言語聴覚士(ST)の3つの職種がそれぞれ1時間ずつ行い、歩く練習、手を使う練習、言葉や集中力の練習を行います。ここまでの急性期・回復期病院に入院している期間がもっとも自然回復が見られる期間でリハビリにおいて非常に重要な期間となります。

下のグラフをご覧ください。

このグラフは回復の度合いが時間経過でどう変化していくかを示していて、発症後急激に回復する時期があるのがわかります。この頃が自然回復がもっとも見られる時期で急性期・回復期に入院している時期にあたります。発症から6ヶ月くらいになると自然回復が止まり『プラトー』と言われる時期に入り、回復期病院の退院の時期にあたります。

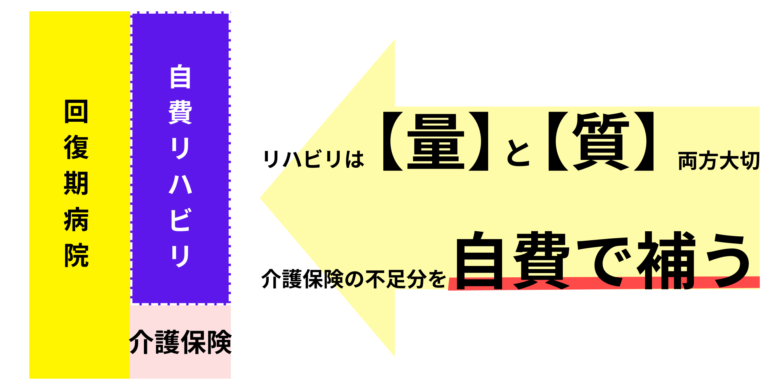

回復期病院では【医療保険】を使用して毎日2〜3時間リハビリが行なえますが、退院した後のリハビリは医療保険は基本使用できず【介護保険】を使用することになります。介護保険でのリハビリはいろいろと制限があり週に1〜2回の頻度となり1回の時間も20〜40分と回復期でのリハビリと比べると激減してしまいます。

このような環境の変化に加えて自然回復が止まってしまうことでリハビリの目的が「改善から維持」へと変わっていきます。このリハビリの変化は改善を目指している人には満足できない状況となってしまい【リハビリ難民】を作り出してしまっています。さらに40歳未満の人は介護保険の適応ですらなく、回復期病院を退院したあとはリハビリを行う場自体がなくなってしまいます。

では回復期病院を退院した後の生活期では、改善は望めないのでしょうか…?

保険によるリハビリのまとめ

| 1日のリハビリ | 頻度 | |

|---|---|---|

| 回復期病院での リハビリ | 60分/1回を1日3回 | 毎日 |

| 退院後の介護保険での リハビリ | 20〜40分 | 1〜2回/週 |

【自然回復】から【自ら学習し改善】するリハビリへ

プラトーの段階になると、何もしなければ変化が見られなくなりますし時には動きが悪くなることもすくなくありません。改善したい場合はリハビリを行う必要があります。急性期や回復期の時のような大きな変化ではなく、少しずつ確実にお体に変化が見られ生活が変わっていきます。

生活期でのリハビリで大切なのは当事者自身が【学習していく】ことです。自然回復ではなく動き方や感じ方を学習していくことで改善に向かっていきます。では、もっと安定して歩きたい時のリハビリを例に説明していきます。

-

今の自分の歩きを詳しく知る

-

安定するために必要なことをリハビリで感覚を通して学習する

-

自主トレで反復して定着させる

マッサージや体を動かしてもらうような【〜してもらう】受け身のリハビリではなく、自分で考えて動く【〜する】能動的なリハビリであることが大切です。それに加えて、リハビリの時間が少ないことを補うために適切な自主トレーニングを行うことが重要です。この2つのポイントを押さえれば、生活に変化がみられ目標に1歩ずつ近づいていきます。

ですが介護保険のリハビリだけでは圧倒的に量が足りません。また専門性も不足しています。「もっとやりたい!」「専門的なリハビリを受けたい!」と思っても出来る場所が今までありませんでした。

そこで!

保険外リハビリの登場です。

プラシムのリハビリには、退院後のリハビリを自費で行ってきたノウハウが含まれています。改善を目標に真剣に取り組むリハビリをぜひ1度お受けください。